Kategorie: Archiv

Punkt, Komma, Strich

Punkt, Komma, Strich – eine kleine theologische Orthographie

Zeichensetzung kann Leben retten. Das wird schon an dem kleinen Satz deutlich: „Komm, wir essen, Oma!“ Fällt das zweite Komma weg, wird es für die Großmutter heikel und sie sollte sich besser nach neuen Enkeln umsehen.

Auch theologisch spielt der rechte Umgang mit den kleinen Satzzeichen eine große Rolle.

Da ist etwa der Punkt, das Lieblingskind dogmatischen Denkens. „Gott ist so. Glaube heißt dies. Punktum. Schluss.“ Er steht für ein feststellendes, behauptendes, normatives Reden und Denken. Als solcher ist der Punkt in der flüssig-flüchtigen Postmoderne in Verruf gekommen, zumindest, wenn er alleine und nicht als Triple auftritt: … Er beendet nicht nur den Satz, sondern auch den Diskurs – oder versucht es zumindest. „Roma locuta, causa finita.“ Die Problematik dessen ist spätestens seit der Reformation hinlänglich bekannt.

Umgekehrt ist aber auch das Fehlen von Punkten ein Problem. Etwa, wenn Diskussionen in Leitungsgremien weiter und weiter und immer weiter gehen und nie zum Ende kommen.

Oder wenn die Stimme in Predigten nie runtergeht, immer oben bleibt und so eine lila Schleife bekommt. „Pastorales Schweben“ nannte das unser Rhetoriklehrer im Vikariat und hat uns dann gleich laut einen Zeitungsartikel lesen lassen: „Komm zur Sache. Mach einen Punkt.“ Der Punkt steht so eben auch für die Fähigkeit, sich klar zu positionieren. Öffentlich etwas zu bezeugen. Rede und Antwort zu stehen. Also, im besten Sinne „protestantisch“ zu sein (im Sinne des lateinischen protestari – öffentlich für etwas einstehen).

Dann gibt es da das Fragezeichen. Theologischer Ausdruck des Suchens, Zweifelns, der Anfechtung. Die Bibel beginnt mit zwei Fragen von Gott: „Wo bist du, Adam?“ und „Wo ist dein Bruder, Kain?“ Und das irdische Leben Jesu endet mit der Frage nach Gott: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Dazwischen spielt sich der gesamte Glaube ab. Der Frage wohnt eine Kraft inne, welche die Antwort oft nicht mehr besitzt. Daher ist es wichtig, Gott und uns Menschen nicht zu schnell zu verstehen.

„Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt, wenn man hinabsieht“ (G. Büchner), von der Tiefe Gottes ganz zu schweigen. Dafür erscheint mir das Fragezeichen im Sinne eines tiefen, existentiellen Suchens, Ringens, Forschens schon sehr angemessen. Zeit unseres Lebens bleiben Gott und wir selbst „in statu quaestionis“, fragliche Wesen.

Umgekehrt gibt es aber auch eine narzisstische Verliebtheit in den eigenen Zweifel. Man lässt alles offen, schwebt im Möglichen, flüchtet sich ins sophistische Hinterfragen bzw. in ironische Brechungen. „Ist das so?“ Wenn wir etwa zu Gott, zur Theodizee, zu Liebe und Leid und Ewigkeit nicht mehr zu sagen haben, als nur zu fragen, bleibt das unbefriedigend.

Interessant finde ich, dass Jesus in seinem irdischen Leben darauf eine eigene Antwort gegeben hat. Er hat diejenigen, denen er begegnet ist, gefragt: „Was willst du, dass ich dir tue?“ Er hat einen wundertätigen Glauben in seinem Gegenüber geweckt und wirken lassen. Das war seine Antwort auf die Frage des Täufers: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ Er kam, sah – und half anderen: nicht zu siegen, sondern zu lieben.

Vielleicht ist das zentralste theologische Satzzeichen aber der Gedankenstrich. Er unterbricht unser Reden und Denken. Weil das Wesen der Religion heilsame Unterbrechung ist. Er leitet einen Einschub ein, eine Parenthese. Er schafft Raum für das, was eigentlich zu sagen wäre – doch nicht von uns gesagt werden kann. Wo uns als Menschen oft nur beredetes, hoffendes Schweigen bleibt. Der Gedankenstrich steht für eine radikale Zäsur, in der Gottes Geist – wann und wo es ihm gefällt – Intelligenz verleiht: die Gabe, zwischen den Zeichen und Zeilen zu lesen, um wirklich zu verstehen. Ein Sabbat mitten im Satz, ein orthographischer Platzhalter für den Auferstehungsglauben.

Das zeigt sich exemplarisch an dem wohl „wichtigsten Gedankenstrich der Bibel“. Er steht in Psalm 22, Mitten in Vers 22. Jesus betet am Kreuz (nach Markus und Matthäus) den Anfang dieses Psalms: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Danach folgt dann im weiteren Psalm eine einzige, lange, abgründige Klage: der Betende erfährt sich als Wurm, kein Mensch, ein Spott und Hohn der Leute, auf Gott geworfen, umringt von mächtigen Büffeln, brüllenden Löwen, bösen Rotten, ausgeschüttet wie Wasser, vertrocknet wie eine Scherbe, allein, ohne Helfer, mit zertrennten, durchbohrten Gliedern, im Todesstaub.

Der Psalm bietet so die Vorlage der Passionsgeschichte: „Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.“ Ein Mensch im tiefsten Abgrund des Leidens, verlassen von Gott und aller Welt. Das geht den ganzen Psalm so bis zur ersten Hälfte von Vers 22. „Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere.“ Doch dann – der Gedankenstrich – Pause – Zäsur. „Du hast mich erhört!“ Und die weitere zweite Hälfte des Psalms ist ein einziger Lobgesang des Erhörten auf Gott: „Rühmet den HERRN!“ „Dich will ich preisen.“ „Ich will deinen Namen kundtun.“ Was damals dazwischen geschehen ist – ein priesterlicher Heilszuspruch, eine nächtliche Gebetshörung, ein Heilungswunder? – wir wissen es nicht. Ob Jesus als frommer Jude im Sterben diese Hoffnung vor Augen hatte? – ich weiß es nicht. Doch für mich ist dieser Gedankenstrich in Psalm 22, Vers 22 Inbegriff der Hoffnung auf Auferstehung. Die Nulllinie menschlichens Lebens, Handelns, Hoffens – zugleich die Baseline für Gottes Wunder. Wo wir nichts mehr zu sagen wissen, beginnt Gott heilsam zu wirken.

Wenn einem dies widerfährt, bleibt nur Dank, Staunen – und Ausrufezeichen!

„Du hast uns erlöst, du treuer Gott!“ Amen! Ausrufezeichen!

Weitere Texte: www.glauben-denken.de

Als Bücher: https://praesesblog.ekir.de/inhalt/theologische-impulse-als-buecher

Kontakt: praeses@ekir.de

Theologischer Impuls

Dies ist kein Liebeslied – 1. Kor 13 im Horizont sexualisierter Gewalt

Dies ist kein Liebeslied. „Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, …“ Ich weiß nicht, wie oft Sie, wie oft ich diese Verse aus 1. Kor 13 schon gehört habe(n): bei Hochzeiten, in Predigten, als Lesungen – und wie oft ich schon über sie gepredigt habe, nicht nur Brautleuten:

- dass die Liebe unerlässlich ist, eine ‚conditio sine qua non‘ von allem anderen, von meinem Reden, Glauben, Tun (V. 1-3), der „bessere Weg“ (12,31), die Grundlage aller anderen Gnadengaben (Charismen);

- dass die Liebe selbst ein hochdynamisches Geschehen ist (V. 4-7), ein Tun und Werden, kein Sein, etwas, das sich kaum fassen, nur umkreisen lässt – wie hier per via negationis, mit insgesamt 15 Verben;

- dass die Liebe unvergänglich ist (V. 8-13), ein Stück der Vollkommenheit Gottes in der vergänglichen Welt, der Höhepunkt in der Klimax der drei Ewigkeitsgaben von Glaube, Hoffnung, Liebe;

- dass bei der oft diffus-konfusen Liebesrede binnenzudifferenzieren ist zwischen leidenschaftlich sexuellem Begehren (Eros), freundschaftlicher Beziehung (Philia) und liebender Selbsthinwendung (Agape);

- dass es das dreifache Liebesgebot gibt – gegenüber Gott, meinem Nächsten und mir selbst – und dass Gott als die Liebe selbst dabei die Bedingung der Möglichkeit all unseres menschlichen Liebens ist.

Alles richtig und wichtig und gut. Doch vielleicht habe ich all das zu oft gehört und selbst gesprochen – angesichts dessen, was geschehen ist und geschieht: auch in unserer Kirche, in der Gemeinde derer, die im Lichte dieser Liebe Gottes leben. Stimmt es wirklich, was in den Versen alles von der Liebe gesagt wird? Ist es nicht gerade so, dass Gott, alias die eine, allumfassende Liebe, eben nicht alles erträgt, nicht alles glaubt, alles hofft, alles erduldet?

Nein, Gottes Liebe ist keineswegs nur immer langmütig und freundlich. Nein, sie eifert vielmehr und brennt angesichts dessen, was Menschen erleiden mussten, wie Glaube, Kirche, Gott missbraucht werden, um ihnen Gewalt anzutun – mitten in unseren Gemeinden. Ich glaube, dass Gott, alias die eine, allumfassende Liebe, die Schnauze voll und überhaupt genug hat, wie all dies jahrzehntelang verheimlicht wurde, wie wir es nicht wahrhaben wollten, dass Menschen mit ihrem Leid alleine geblieben sind. „Nein. Das kann nicht sein. Nicht N.N. Der ist so ein charismatischer Chorleiter, Küster, Presbyter, Jugendmitarbeiter, Pfarrer oder Lehrer.“ Wir schwiegen, wo wir hätten reden sollen. Und wo wir schweigen sollten, reden wir und reden und reden. Pastorale Deutungsmacht. Dies ist kein Liebeslied.

Wir haben in unseren Gemeinden Liebe mit Harmonie verwechselt. Der Wunsch nach einem kirchlichen Bullerbü, so hat es eine Betroffene von sexualisierter Gewalt beschrieben, hat uns blind gemacht. Idealisiertes Selbstbild. Die Unfähigkeit, Schuld klar zu benennen und mit ihr umzugehen. Vergebung ohne wirkliche Buße. Und immer wieder Worte und noch mehr Worte – 15 Verben – statt Taten. „Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ Nein, das hat nichts mit Liebe zu tun, wenn Grenzen verletzt, Macht ausgenutzt, Abhängigkeiten geschaffen werden – auch wenn Täter dies Betroffenen oft zu vermitteln suchen. Und es hat nichts mit Liebe zu tun, wenn Gewalt danach von anderen ignoriert bzw. kaschiert, Täter und Betroffene verwechselt werden, wenn die Wahrheit verschleiert wird – wie „durch einen Spiegel in einem dunklen Bild“. „Sie rechnet das Böse nicht zu.“ Doch, das muss sie – weil es um Verantwortung geht. „Sie freut sich aber an der Wahrheit.“ Ja, das tut die Liebe. Und darum braucht es Aufklärung dort, wo Missbrauch und sexualisierte Gewalt geschehen sind. Weil Betroffene ein Anrecht darauf haben. Weil nur so neuer Missbrauch verhindert werden kann. Weil es das Schweigen auch für andere bricht und das Tabu gelöst wird, über solche Taten nicht zu sprechen. Dies ist kein Liebeslied.

Es fällt auf, dass in 1. Kor 13 recht unvermittelt vom Kindsein die Rede ist: „Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind; als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.“ Was sagt das aus über das Verhältnis von Liebe und Erkenntnis und über den Umgang mit Grenzen? Nein, Kinder, auch Jugendliche können nicht immer begreifen, was ihnen geschieht, was Liebe ist und was nicht, wo sexualisierte Gewalt beginnt. Deshalb gibt es das Gebot der Zurückhaltung, der Abstinenz. Deshalb sind sie besonders zu schützen. Denn für Betroffene gilt eben nicht, dass sie als Erwachsene abtun konnten, was ihnen als Kind geschehen ist. Oft wurde der Schmerz vielmehr tief in der Seele eingekapselt, weil er sonst nicht auszuhalten war. „Die Zeit heilt keineswegs alle Wunden.“ So der Titel der Handreichung in der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Thema aus dem Jahr 2012.

Sexualisierte Gewalt ist viel verbreiteter in unseren Familien, Vereinen, Schulen, Chören und in unseren Gemeinden, als früher oft gedacht. Angesichts dessen ist es wichtig, Texte wie 1. Kor 13 neu zu lesen. Etwa die lange Liste der Dinge, die Liebe nicht tut: Liebe verletzt nicht die körperlichen und seelischen Grenzen anderer. Liebe missbraucht keine Macht. Liebe stellt sich nicht blind, wo anderen Unrecht geschieht. Liebe steht nicht für billige Gnade. Die via negationis als notwendiges Korrektiv, weil Liebe und Gott zu den am häufigsten missbrauchten Worten gehören, in deren Namen anderen Unrecht getan wurde und wird.

Wenn kein Liebeslied, was ist es dann? Vielleicht eine kritische Checkliste, um uns vor Liebeskitsch zu hüten, gerade auch theologischem. Um zu erkennen, wo die Grenzen unseres Liebens sind. Dass Gottes Liebe und unser Lieben zu unterscheiden sind wie Himmel und Erde. Und um uns ehrlich zu machen im Blick auf die Wirklichkeit von sexualisierter Gewalt auch in unserer Kirche. Damit unser Reden eben nicht zum tönenden Erz oder zur klingenden Schelle für andere wird. Damit unser Glaube und helfendes Handeln nicht hohl werden. Davor behüte uns Gott als die eine, allumfassende Liebe.

Weitere Texte: www.glauben-denken.de

Als Bücher: https://praesesblog.ekir.de/inhalt/theologische-impulse-als-buecher

Kontakt: praeses@ekir.de

„Sommer, Urlaub …“

„Sommer, Urlaub, Bibel, Gott“ – Gedanken zur Senkung protestantischer Arbeitsmoral

Vielleicht kennen Sie auch diese Frage aus Sommerinterviews: „Liebe Frau Müller, lieber Herr Meier, wenn Sie ein Buch auf eine einsame Urlaubsinsel mitnehmen können, welches wäre das?“ Und je nach Frömmigkeitsgrad von Frau Müller bzw. Herrn Meier kommt dann immer auch wieder die Bibel, das Buch der Bücher. Wobei das mit der Strandkorb-Tauglichkeit der Bibel ja so eine Sache ist.

– Er: „Und: Was liest Du so?“

– Sie: „Die Bibel. Bin schon ziemlich weit.“

– Er: „Oh, krass. Hab’ ich auch schon von gehört. Steht auf meiner TBR-List. Und: Wie isse denn so geschrieben?“

– Sie: „Recht spannend. Geht viel um Liebe, Sünde und so. Komplexe Story, viele Charaktere. So ein bisschen wie Tolkien, „Herr der Ringe“-mäßig. In der Mitte zieht es sich ein wenig – speziell bei der Chronik. Aber am Ende kriegen sie sich, Gott und Mensch.“

Dass die Bibel sich nicht so unbedingt als leichte Strandlektüre eignet, hängt auch mit ihrer Entstehungsgeschichte zusammen. Die kann man sich vielleicht so ähnlich vorstellen wie das Ausschusswesen der rheinischen Synode. Da gibt es den Theologischen Ausschuss die „Schriftgelehrten“, den Ausschuss für Erziehung und Bildung „die Weisheit“, den Ausschuss für öffentliche Antwort „die Propheten“, … Und jetzt stellen Sie sich einen 1.200 Jahre dauernden, geistgeleiteten synodalen Prozess vor – mit periodisch wechselnder Federführung. Et voilà! Oder mit den letzten Worten Luthers formuliert: „Die Briefe Ciceros kann niemand verstehen, er habe denn 25 Jahre in einem großen Gemeinwesen sich bewegt. Die Heilige Schrift meine niemand genügsam geschmeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre lang mit Propheten wie Elias und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und den Aposteln die Gemeinden regiert.“

Auch wenn die Bibel sich also mehr für den Pilgerweg als für die Pool-Lektüre eignet, spielt das Thema Urlaub in ihr eine große Rolle. Im Grunde ist die Bibel insgesamt eine Anleitung zur heilsamen Selbstunterbrechung, zur Seelenstille, zur Einkehr vor Gott im Akt des Lesens.

Das beginnt schon gleich am Anfang mit der Schöpfungsgeschichte. In einer Zeit, als das Volk Israel im Exil Halt, Heimat, Hoffnung verloren hat, wird ihm hier Gottes Gegenwart vermittelt: im Rhythmus der Zeit und in der Schönheit der Schöpfung. „Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag …der zweite Tag, …der dritte Tag …“ Der Himmel, die Erde, das Meer, die Sonne, die Sterne: Sie alle sind Gottes Geschöpfe. Sie sind da, damit Pflanzen, Tiere, Menschen, alles was lebt, eine Heimat hat. Und die ganze Schöpfung findet am Ende ihr Ziel darin, dass Gott am siebten Tag ruht von all seinen Werken. „Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.“ Gott segnet die Ruhe, damit wir als Geschöpfe zur Ruhe kommen. Und in der Ruhe zu uns selbst und zu Gott. Die Schöpfungsgeschichte: eine Anleitung zur heilsamen Selbstunterbrechung, zur Einkehr bei Gott im Rhythmus der Zeit.

Wie zentral diese Idee ist, zeigt sich daran, dass sie in die 10 Gebote aufgenommen wurde. „Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt.“ Das ist zentral für den jüdischen wie christlichen Glauben. „Das Wesen der Religion ist Unterbrechung.“ (J.B. Metz)

Nur in der Begründung ist man sich damals nicht einig geworden. Votierten die einen für den Bezug zur Schöpfungsgeschichte, so waren die anderen für den Bezug zum Exodus, dem Auszug aus Ägypten. Denn auch hier, beim Auszug aus Ägypten und dem Beginn des Volkes Israel spielt die Ruhe eine zentrale Rolle. Die ganze Exodusgeschichte handelt davon, wie Gott uns Menschen vor uns Menschen schützt und an die Seite der versklavten Israeliten tritt. Gott befreit sein Volk aus einem Regime der Ausbeutung, von grenzenloser Arbeit, von Unfreiheit und Ruhelosigkeit.

Die Pointe dessen ist, dass das nicht nur für Israel gilt, sondern für alle, eben auch „für den Fremdling, der in deiner Stadt lebt.“ Ja, selbst für die Tiere, das Land, die ganze Schöpfung. Das Volk Israel als die ersten Freigelassenen in Gottes Schöpfung.

Und weil beides klug und richtig ist, hat man die Zehn Gebote einfach zweimal in die Bibel aufgenommen: in 2. Mose 20 mit Bezug des Sabbats auf die Schöpfung und in 5. Mose 5 mit Bezug auf den Auszug. Es ist wichtig, die heilsame Unterbrechung doppelt zu betonen, weil wir als Menschen eine tiefe Neigung haben, uns selbst und andere zu erschöpfen und unserer Gott gegebenen Freiheit und Ruhe zu berauben. Wir gehen leicht unter in den Sorgen um alles, was noch zu machen ist: „Muss nur noch kurz die Welt retten … noch 148 Mails checken.“ (Tim Bendzko)

Und unsere Frömmigkeit trägt manchmal selbst dazu bei: Wenn der Eifer um die Kirche uns selber auffrisst. Wenn wir meinen, ohne uns ginge zwar nicht gleich die Welt unter, aber doch die rheinische Kirche. Wenn wir anderen Wein predigen und selber Wasser trinken. Wenn sich die sorgenvolle Stimme der Martha in mir meldet. „Wie soll das alles klappen: mit dem Mitgliederschwund, den Gebäuden, den Veränderungen und überhaupt mit allem? Siehst Du denn nicht, Herr, wie das Boot bei uns vollläuft?“ Das nennen wir dann protestantische Arbeitsmoral.

Da ist gut auf die Stimme dessen zu hören, der die Welt, unsere rheinische Kirche und auch mein kleines Leben in seinen Händen hält:

– „Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat.“

– „Tu du das Deine und überlass den Rest ruhig mir.“

– „Das Retten der Welt und das Sorgen sind Gottes Sache.“

– „Es ist gut, dass du arbeitest und gut, dass du ruhst.“

– „Denn den Seinen gibt‘s der Herr im Schlaf, am Sabbat und auch im Urlaub.“

Daher zum Schluss: Sieben theologische Tipps für den Urlaub:

1. Du bist Mensch und nicht Gott.

Und wenn Gott ruht, solltest du es auch. Genieße deine endliche Freiheit. Freu dich an der Schönheit der Schöpfung. Geh sorgsam mit dir selbst um: mit deiner Seele, deinem Körper, deinem Geist. Sie alle sind endlich und brauchen Ruhe.

2. Es gibt kein Paradies jenseits von Eden. Auch nicht im Urlaub.

Entspann dich, wenn nicht alles perfekt ist oder nach Plan läuft. Manchmal ist der Umgang mit dem Scheitern im Nachhinein sogar das Interessanteste. Gott schreibt auf krummen Linien oft besondere Geschichten.

3. Der Mensch im Stau neben dir ist auch ein Mensch, ein geliebtes, wunderbares Geschöpf Gottes wie du.

Lass dich von der Tonne Blech um ihn herum nicht davon ablenken – und auch nicht durch seine suboptimale Fahrweise. Und wenn er sich dennoch blöde vordrängelt: Vielleicht hat er den Urlaub noch nötiger als du. Wer das noch nie getan hat, drücke zuerst auf die Hupe.

4. Was deine kleinen technischen Hilfsmittel betrifft: Es ist wichtig, die Rollen zu klären: Sie sollen dir dienen. Nicht du ihnen.

Schalt einfach mal ab. Pflücke den Augenblick. Von Mona Lisa, Niagarafall, Pyramiden gibt es übrigens schon Fotos. Du brauchst dir kein Bildnis von allem zu machen.

5. Egal, wo du hinfährst oder bist, Gott erwartet dich.

In der Weite des Meeres, in der Stille der Berge, auf deinem Balkon oder im Garten, und auch im Angesicht des Menschen, der dein Hotelzimmer macht oder dein Essen bringt. Urlaub ist eine Chance, Gott neu zu entdecken.

6. Wenn du reisen willst, reise.

Wenn du lesen willst, lies. Wenn du wandern, schlafen, schwimmen, essen, bummeln, feiern willst, tu es. Sei gesegnet in dem, was du tust, und in dem, was du lässt.

7. Du bist frei. Erstgeborener von Gottes neuer Schöpfung.

Das ist deine Bestimmung. Lebe so, dass es ohne Gott keinen Sinn ergibt. Und dass andere etwas von der Freiheit Gottes spüren.

Weitere Texte: www.glauben-denken.de

Als Bücher: https://praesesblog.ekir.de/inhalt/theologische-impulse-als-buecher

Kontakt: praeses@ekir.de

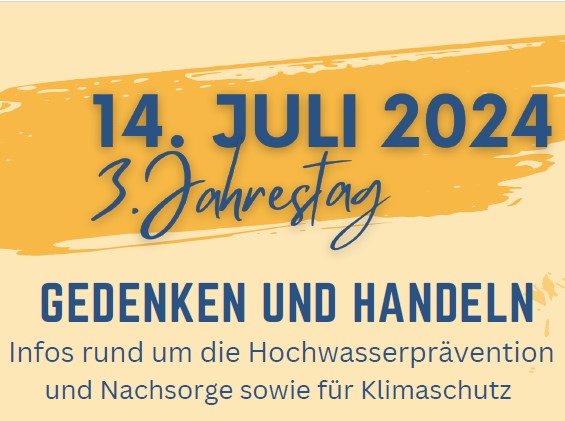

Gedenken und Handeln

Austausch, Information und Gedenken zum 3. Jahrestag nach dem Hochwasser

Informationen rund um die Hochwasserprävention und Nachsorge sowie für Klimaschutz

Die Bilder sind noch immer präsent. Die Starkregennacht am 14./15. Juli 2021 hatte auch in Rösrath für verheerende Überschwemmungen gesorgt. Ein Mensch kam ums Leben, viele weitere verloren in den Fluten ihr Hab und Gut. Drei Jahre liegt das Hochwasser jetzt zurück. Auch in diesem Jahr soll der Tag der Hochwassernacht nicht spurlos vorüberziehen. Gemeinsam mit der Ev. und Kath. Kirchengemeinde, der Engagierten Stadt Rösrath sowie finanzieller Unterstützung durch die Diakonie Katastrophenhilfe organisiert die Stadt am 14. Juli 2024 ein gemeinsames Gedenken mit anschließender Informationsveranstaltung.

Los geht es um 15:00 Uhr mit einer ökumenischen Gedenkandacht im Hof der Evangelischen Kirche Volberg in Hoffnungsthal unter der Leitung von Pfarrer Thomas Rusch und Pastor Franz Gerards. Im Anschluss geht es gegen 15:30 Uhr gemeinsam über die Sülz auf den Rathausplatz. Dort macht das Infomobil des HochwasserKompenzCentrums (HKC) Station und bietet Informationen rund ums Thema Hochwasserschutz. Es gibt beispielsweise Tipps zu Rückstausicherung, baulichen Maßnahmen am Gebäude oder zur Verhaltensvorsorge.

Darüber hinaus werden unter anderem die Feuerwehr Rösrath, das Netzwerk Blühendes Rösrath, die Rösrather Solar-Initiative, die Hochwasserberatung der Diakonie, die Stadt sowie weitere Akteure mit Informationsständen zum Thema Hochwasser-, Klima- und Naturschutz vertreten sein. Ziel neben dem Informationsgedanken ist, gemeinsam ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Zu diesem Zweck wird das Café und Bistro Picasso am Rathausplatz Snacks und Getränke zu vergünstigten Preisen anbieten. „Die Mischung aus einem Gedenken und einem Informationsangebot soll uns den Tag des Hochwassers nicht vergessen lassen, gleichzeitig aber auch einen Blick nach vorne richten“, so Bürgermeisterin Bondina Schulze, die alle interessierten Rösratherinnen und Rösrather am 14. Juli einlädt.

Hier können Sie das Programm herunterladen.

Sommerpicknick & Mitsingabend

Am 13. Juli ab 15 Uhr ist es wieder soweit: Das jetzt schon traditionelle Sommerpicknick des ökumenischen Hospizdienst findet diesmal im Augustinushaus in Rösrath statt – bei gutem Wetter auf der Wiese hinter dem Haus.

Ab 17:30 Uhr geht das Picknick dann nahtlos über in unseren ersten gemeinsamen Mitsing-Abend. Tom Petersen, WDR4-Musikredakteur und Schlagzeuger bei „mixtape C90“, begleitet unseren Gesang auf der Gitarre.

Weitere Infos finden Sie hier: http://hospizdienst-roesrath.de/termine/sommerpicknick-mitsingabend

Anmeldung erforderlich

- per Mail: buero@hospizdienst-roesrath.de oder

- Telefonisch: 02205 – 898349

Mittsommernacht, 21. Juni

Mittsommernacht:

Wir machen uns wieder auf den Weg.

Eine Wanderung von Frauen für Frauen.

Momente der Leichtigkeit, des Gesprächs,

der Stille, der Besinnung, des Gebets.

Momente mit Strahlkraft.

21. Juni 2024 // 19:00 Uhr bis etwa 21.30 Uhr

Start- und Endpunkt Parkplatz Bergsegen Hoffnungsthal

Bitte bringt euch etwas zu trinken mit und zieht feste Schuhe an // Gottmomente@gmail.com

Eine Initiative der GottMomente.

Das sind Frauen aus der evangelischen und katholischen Kircher in Hoffnungsthal/Volberg.

Ökumenische Orgelwanderung 22.Juni

Die ökumenische Orgelnacht beginnt um 20 Uhr in der Versöhnungskirche mit einem Konzert von Sven Kurtenbach, 2023 Preisträger der Orgel-Olympiade der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Mit Werken von Bach, Clérambault u.a.

Gegen 21 Uhr geht es in St. Nikolaus von Tolentino weiter mit Katharina Wulzinger und Boris Berns, die einzeln und vierhändig spielen, hoch barock und schwer romantisch.

Dazwischen gibt es eine Pause mit Getränken.

Um 22.00 Uhr beschließt die Feier einer Komplet, einer Nachtandacht zum Mitsingen, die Orgelnacht. Herzliche Einladung!

Mit Werken von Bach, Rheinberger, Mendelssohn und Kurt Enßle u.a.

Der Eintritt ist frei!